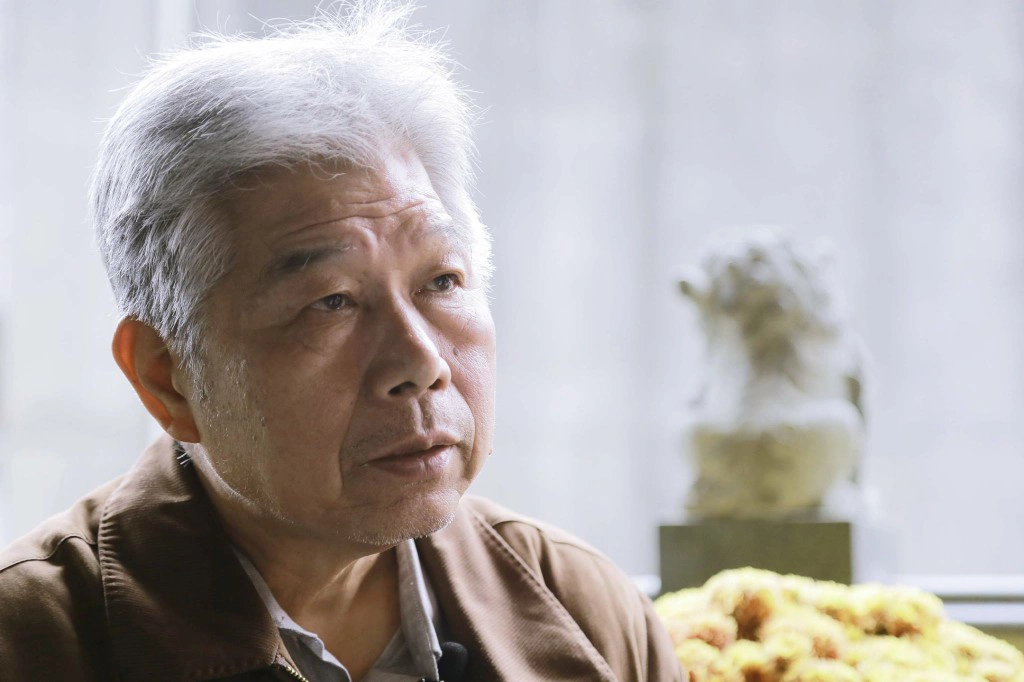

十餘歲置身於台北,拜下泉州派藝師。學藝時間初為照料師傅起居,後開始接觸磨砂修光、修胚等雜務。於服兵役後回嘉義落腳,開始駐紮於雲嘉南各佛具店進行打粗胚。工藝精巧傳神,因此,曾一日開釜粗胚高達5至6尊,可見洲司當時之重要地位。後深耕於北港鎮,經營神山堂雕刻社。後期接觸林派(林起鳳司)泥塑佛像,融合運用於泥塑及木雕。然,於洲司作品可見到融合泉州及泥塑、林派工藝精髓。 目前為洲司獨立創作,無收學徒。傳統工藝分工細膩,技藝精湛,為雲嘉南佛像雕刻業界知名木雕藝師之一。

神像是宗教祭祀的主體。台灣民間信仰的神祇十分龐雜,以神靈崇拜為主體的傳統宗教信仰,對於崇拜對象的形象塑造極為重視,因此也就帶動了神像雕塑工藝的發展。 製作神像的材質,包括木、泥、石、陶、紙、金屬等多種,但以木質佔絕大多數。神像的製作方式主要有木雕、紙紮、泥塑、脫胎等技法。製作木雕神像,一般通稱為「神像雕刻」,民間則稱為「刻佛仔」。 神像雕刻,不僅是台灣民間流傳時間最長、生命延續最久的一項古老傳統手藝,同時也是保存較為完整的一項民間藝術。素有「農業大縣」之稱的雲林縣,是台灣地區寺廟最多的地方之一。廟多神亦多,造就神像雕刻行業格外蓬勃興盛。民國五、六十年代,雲林縣民間各種技藝,從業人口最多的行業,「木雕類」的神像雕刻始終名列前茅。 臺灣的神像藝術在傳承與開創上,乃經歷了兩、三百年的發展而形成。兩、三百年前隨著移民由家鄉分香、分靈渡海而來,新家園安定之後,便聘內地唐山師傅雕刻神像奉祀,台灣第一、二代神像皆出自唐山師傅之手,台灣本土的神像雕刻師傅幾手全部來自福建的漳、泉、福三州的後裔,或者師溯其祖師必是來自這三個地方。