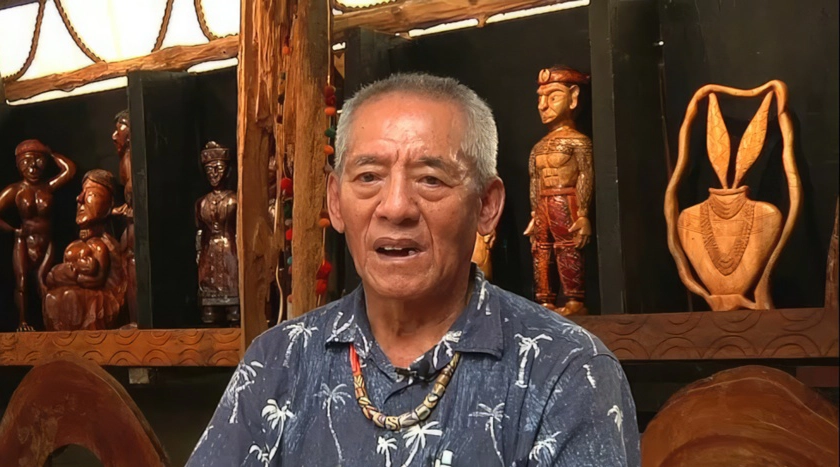

Pasang.Pihaw賴福來先生是一位具有多方面技術和環境知識的泰雅族男子,他精通部落生活中的各種技藝,包括編織、弓箭、漁具製作等,這些技藝具有廣泛且繁複的特點。他的技藝反映了泰雅族傳統生活中的工藝,包括木工藝、網袋編織、弓箭、漁具等,這些工藝具有地方性和特殊性。特別是在織作背帶方面,他使用梭子變化顏色和織紋,挑織出菱形紋樣,展現了泰雅族工藝的美感,具有藝術性。他的工藝技巧與族群文化相融合,呈現出泰雅族傳統工藝的精髓,同時也具有地方性和特色,因此他被認定為泰雅族傳統工藝的保存者。

傳統泰雅族男子工藝在山林生活中具有實用性,特別是對於狩獵者而言,這些技能在他們的日常生活中扮演著重要的角色。他們熟練掌握各種生活工藝,並且能夠自製或修補所需的工具和用具。這些工藝製品注重實用性和耐用性,因此在製作過程中,他們使用耐用且方便取得的尼龍繩,取代了傳統的手工搓捻麻線。

在編織方面,他們使用織網的方式製作各種背網袋,如tokan(男用背網袋,主要用於狩獵時背負獵物)、yubing tokan(男女皆可使用的縮口背網袋,主要用於背負輕便的隨身衣物和用品)、kari(網袋,用於裝盛肢解後的大塊獵肉、野果、農產品和器物,再置於tokan中背負)等。此外,他們還製作各種其他工具,如tara agal qulih(長柄手網,用於捕捉昏迷漂浮的毒魚)、tara slyan qulih(盛魚網袋,用於盛裝釣魚時所獲得的魚)、sguyu(用竹籐編製,用於河道中誘捕魚的魚籠)等。此外,他們還製作bluku(竹簸,用於篩米和盛物品)和tnaqan(用於盛裝男子隨身的小工具或物品),這些工具通常被放置在tokan背網袋中背負。