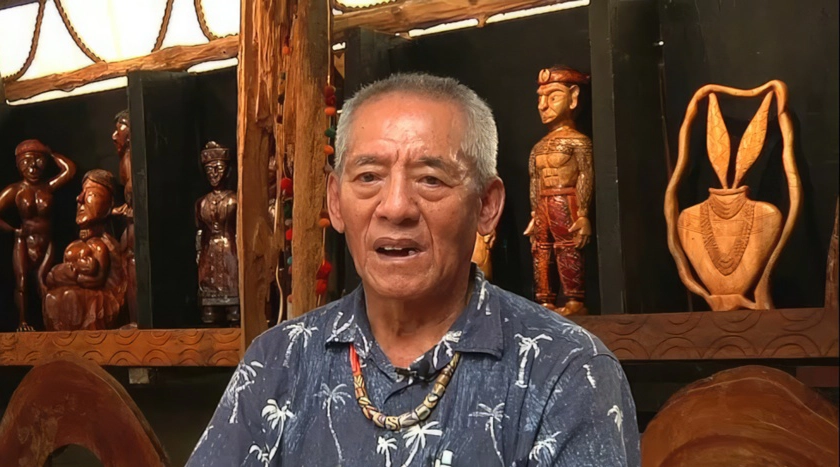

黃福壽熟知玉雕知識及操作工具之技巧,其創作多取材自鄉間田野的花鳥草蟲,尤其精於刻劃四時花葉的莖脈肌理以及蝗蟻蜓蝶的羽翼、肢足和觸鬚等微小細節,且作品明顯跳脫傳統題材和技藝的窠臼,不僅料、工、形、紋渾然天成,其心靈手巧和場景營造亦不落俗套、自成一格。黃福壽現有傳徒,並在大專院校及工藝中心等地開授玉雕課程,傳習意願積極。黃福壽從事玉雕工藝四十餘年,初期從臺灣民間工廠式的造型加工入手,經自我進修、觀摩學習,並改良機具工具,而逐漸轉型,投身於創作,迭有表現,在文化脈絡下為適當者。

臺灣蘊含豐富的玉礦,玉雕工藝的歷史也淵遠流長,迄今已有四千多年的發展歷史,不僅承襲自中國大陸傳統,也深具自身發展特色,史前時期尤盛行製作頭飾、耳飾、鐲飾和串飾等玉質飾品。1965 年至1974 年的10 年間,是臺灣玉料開採和玉器加工外銷的全盛時期,即使1970 年代中期以後臺灣玉器加工的榮景不再,玉雕工藝的發展依舊持續至今。