黃榮泉(1932~2019),桃園復興人,其所吟唱者,於文化及族語能力急遽變遷與衰退的今日,彌足珍貴。而其所吟唱之內容,始於泰雅族由南投瑞岩祖源地遷徙,輾轉擴散流佈至大漢溪上游沿線今新竹縣尖石鄉、桃園縣復興鄉,鉅細靡遺的傳頌相關之部落遷徙源流。

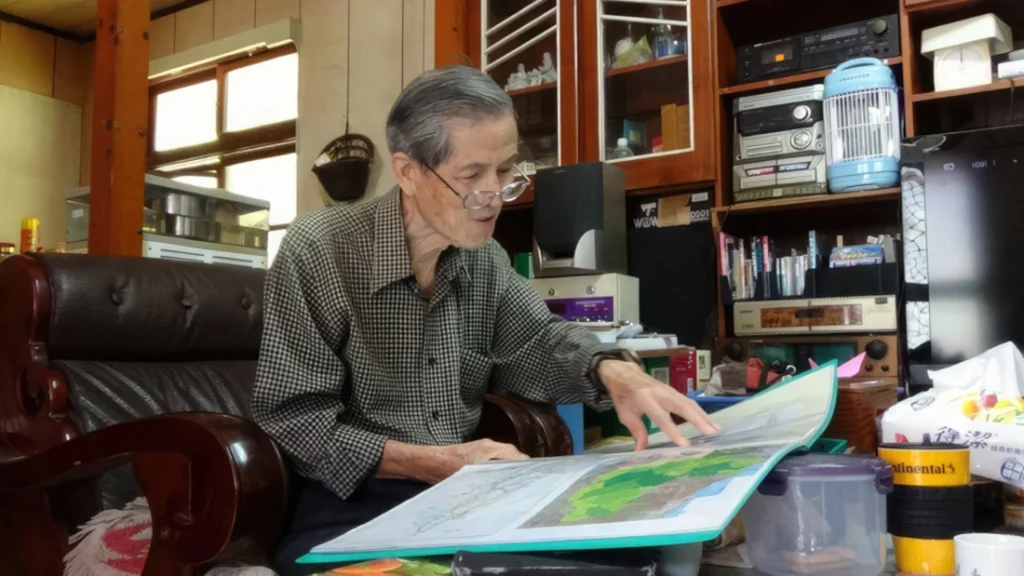

黃榮泉是一位傑出的泰雅族文化保存者,他的貢獻不僅在於對泰雅文化和語言的紀錄,更體現了他對族群文化的深厚瞭解和學者的關懷。作為泰雅族的第一代高等教育者,他具有特殊的地位,參與過外國學者的泰雅語翻譯工作,並且具備設計建築圖的能力,通曉英文和日文,顯示出他在語言和跨文化交流方面的優勢。黃榮泉的工作展現了深入研究泰雅族表演藝術和工藝美術的熱情。他不僅協助完成了泰雅文化館,還建立了完整的泰雅族文化和文物研究紀錄,對於泰雅族地方性文化的保存和推廣起到了積極的作用。他的研究工作不僅具有學術價值,更體現了他對族群傳統知識和技藝的尊重與傳承。

此外,黃榮泉精通泰雅族的口述傳統知識,包括傳統遷移史詩的演唱和說唱,並且能夠吟唱Lmuhuw,這是泰雅族獨特的文化元素之一。他的技藝展現了泰雅族音樂的豐富性和多樣性,並在族內保持著傳統音樂藝術的生命力。總的來看,黃榮泉以其深厚的學術背景、對泰雅族文化的熱愛和尊重,以及卓越的口述傳統知識和技藝,成為了泰雅族文化保存的重要推手。他的努力不僅豐富了泰雅族文化的內涵,也為後人傳承提供了寶貴的資源。