徐木珍藝師熟知並能正確體現客家山歌的知識、技藝與文化表現形式,並且在文化脈絡下被認定為適當者。他的藝術性、特殊性、地方特色以及對客家山歌的傳承和保存價值受到了肯定。

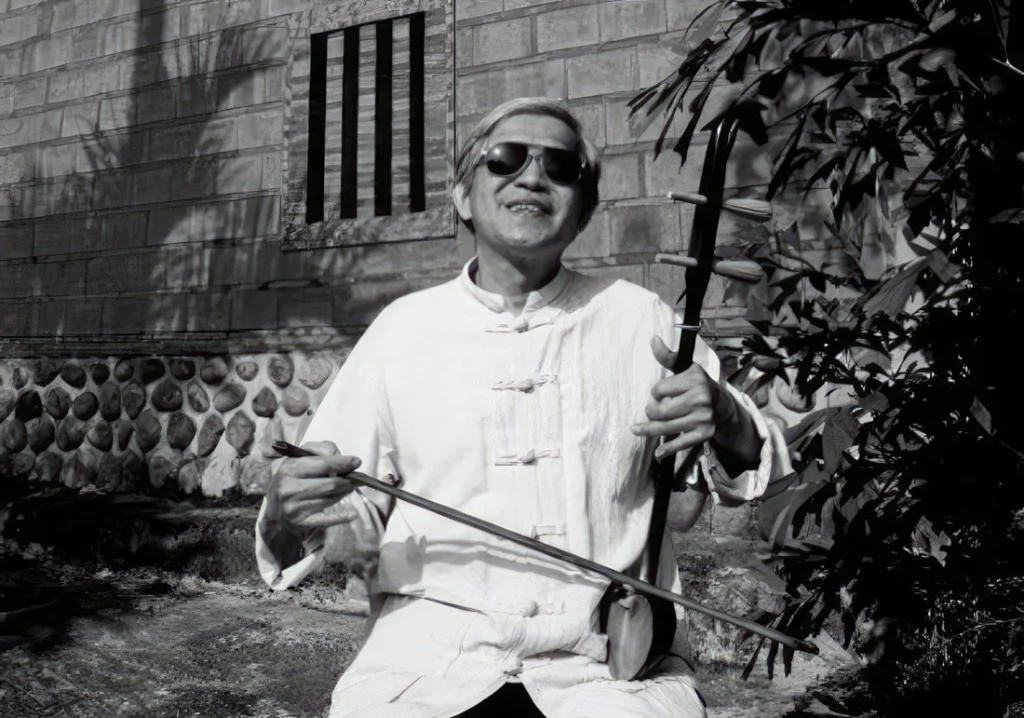

徐木珍藝師在失明的情況下,依靠自身敏銳的聽覺和對戲曲的熱忱,掌握了鑼鼓、梆子、三弦、月琴、高胡、低胡、鼓等樂器,並能信手捻來各種民間曲調。他擅長創作與即興演唱客家北管與平板,尤其是他的說唱功力备受肯定,多次獲得山歌比賽的獎項,並且長期擔任竹東地區山歌比賽的伴奏樂師。他的藝術貢獻和才華使他被譽為客家山歌國寶級大師。

客家山歌是早期客家民族生活的寫照,展現了民間表演與文學的藝術性。在不同的客家聚落中,山歌發展出獨特的曲調與腔調系統,竹苗地區更是山歌發展的重鎮,呈現出獨特的地方色彩。山歌說唱技藝的職業化,透過藝師自彈自唱輔以口說的表演,對語言、曲調、樂器與即興說唱的掌握能力,使山歌說唱藝師成為客家文化重要傳承與保存者,展現了傳統山歌說唱藝術的特殊性。

傳統表演藝術歷史背景 客家山歌是生活在山野的客家民族即興而作,歌詞合於口頭音韻、順口、易於吟唱,傳唱的內容往往依現場氛圍與對唱者而有所變化,頗具唐宋以來民間七言歌謠的小品性質。 由於山歌的吟唱是以客語及其特有曲調、節奏所組成,內容多為敘說日常生活的歷史與紀錄,用以抒發平日工作的苦樂,或是傳遞人與人之間的情意,因此客家山歌亦成為生活的縮影,反映了客家文學平淡素樸的特質。 隨著現代生活習慣的改變,由日常工作溝通、吟唱衍生的客家山歌,逐漸成為一套具有固定曲調、唱法、句法與字數平仄的系統化說唱表演藝術形式,基本表演方式以唱為主,也有竹板、鼓、二胡等簡單的樂器伴奏,其形式大多是藝師以坐唱方式自彈自唱,竹苗地區所用曲調多為「老山歌」、「平板」和「山歌子」等,由於山歌為韻文體發展而來,有時不容易詳盡敘述故事之內容,因此為了實際需要加入了「說」的部分,形成今日客家山歌說唱融合了說唱、演奏合一的藝術表演形式。