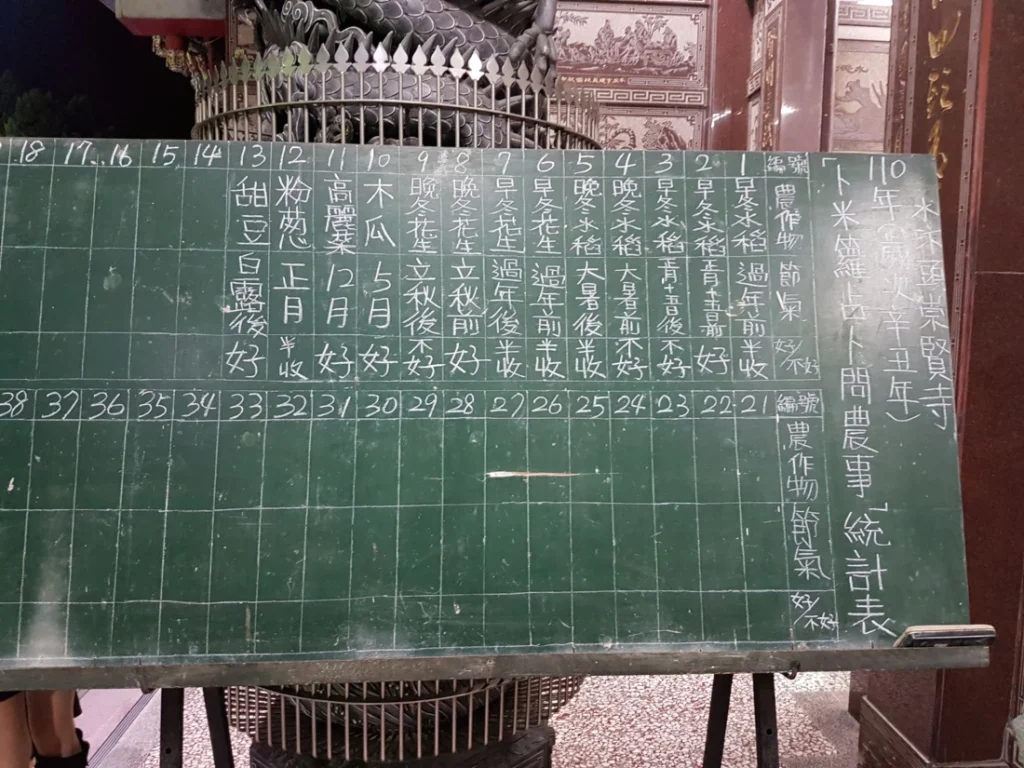

水汴頭隸屬於崙背鄉港尾村,居民以李姓和廖姓為大宗,信仰中心為崇賢寺觀音佛祖(俗稱老佛祖),在清時期即已入墾,是一個以農業為主的詔安客家聚落。根據耆老口述,「早年湖山岩建廟之時,水汴頭的居民曾以每次10餘人為編組,輪流至湖山岩幫工。」水汴頭村民不僅在湖山岩建廟時幫工,每年亦會由爐主帶領信眾回湖山岩寄金,也會不定期往湖山岩進香,此傳統已延續百年之久。 崇賢寺與湖山岩淵源始於觀音佛祖。據傳湖山岩有自大陸來台三尊佛祖(三姊妹)寄居於湖山岩供奉,後有水汴頭居民約一百五十多年前自湖山岩迎回其中一座觀音佛祖(二媽)在聚落中供奉。當時崇賢寺尚未建廟,因此聚落採爐主輪值在民宅供奉方式,直至崇賢寺建廟之後才有固定供奉之處。由此可見當時水汴頭聚落早已形成,以及聚落與斗六湖山岩間的深厚關係。 水汴頭聚落有一以「卜米籮」的傳統民俗,聚落在每年農曆正月十五日元宵節占卜方式來問來年農事收成好壞,村民亦依照問卜結果來從事農耕,從過往迄今至少已有百年之久,從未間斷。然此民俗的起源與時間已不可考,據傳與觀音佛祖信仰有關。

根據耆老李文榮(民國27年次)的說法,他祖父李昆足曾參與至湖山岩迎回觀音佛祖(二媽),而李文榮的印象則是自孩童時代即有「卜米籮」,因此可知「卜米籮」在水汴頭形成已久。不過「卜米籮」的源起是詔安客家傳統還是與觀音佛祖信仰有關?抑或是在水汴頭自行發展而成的民俗信仰形式?由於早年水汴頭為一農村聚落,教育程度普遍不高,沒有知識份子,因此對於「卜米籮」亦沒有留下早年的文字記載。最早有文字紀錄則僅能追溯到一本由民國62年開始記錄的爐主帳冊。

「卜米籮」是否與詔安客家傳統文化有關?雖說有新聞媒體報導,早年在詔安客家地方「卜米籮」是相當普遍的活動,不過從調查二崙、崙背、西螺等地的詔安客家聚落以及訪談耆老,可以發現現在幾乎沒有詔安客家聚落有「卜米籮」的儀式。有一說認為與日治時期抑道揚佛的宗教政策有關,因此「卜米籮」的活動受到壓抑,中斷過久,而逐漸受到遺忘。不過在檢視詔安客家文獻中並無找到「卜米籮」相關的儀式或文字記載。因此「卜米籮」是否為詔安客家文化的民俗儀式,仍有待考證。 「卜米籮」是否與觀音佛祖信仰有關?雲林詔安客家鄉鎮西螺、二崙及崙背共計有57個詔安客家聚落,其中觀音佛祖信仰約佔16%,在訪問這些聚落的耆老亦無有「卜米籮」的傳統民俗印象,另外在詔安客家觀音佛祖信仰圈以外,但同樣信仰觀音佛祖如閩、漳、泉等漢人社群中,亦無聽聞有「卜米籮」的民俗。因此「卜米籮」與觀音佛祖信仰間的關係似乎是相當薄弱。 但「卜米籮」的活動亦非水汴頭所特有。台中市南屯區新庄子永和宮、雲林縣崙背鄉羅厝社區以及與水汴頭相鄰的深坑社區(按:深坑佛祖廟是由水汴頭分靈,羅厝也距離水汴頭不遠)亦有「卜米籮」的活動。

只是到這些社區訪談耆老,可以發現多數耆老並沒「卜米籮」的記憶。可知即使「卜米籮」曾是一項傳統民俗,但因為中斷過久,所以在這些聚落已少有人聽聞或歷經過這完整的儀式。 因此百年多來從無間斷而仍被保留的水汴頭「卜米籮」正是在這層意義上具有重大的關鍵角色。過去沒有文字記載,所以無法得知水汴頭在眾人迎回觀音佛祖之前即有「卜米籮」的民俗儀式,還是迎回觀音佛祖之後才有。然根據水汴頭眾多耆老如李文榮(民國27年生)、李吉松(民國31年生)、廖萬教(民國30年生)、李富雄(民國31年生)、廖進有(民國23年生)等人的說法,在其孩童時代就有元宵夜「卜米籮」的民俗存在,而且上述諸位中有多位是崇賢寺未建廟前的輪值爐主,並在建廟後先後擔任主任委員或副主任委員,不但多次參與「卜米籮」的儀式,更曾當值「卜米籮」的事務。 「卜米籮」此一民俗的意義不僅存在於水汴頭百年以上的傳統,更是指導庄民農作,迄今百年來水汴頭的農民仍依照著「卜米籮」的結果來決定農作的時間,對農民的日常生活影響不可謂不大。而更重要的是,如果「卜米籮」是一項詔安客家原有的傳統,那麼也僅有持續百年以上的水汴頭仍保留此項傳統民俗,而這對於瞭解詔安客家文化,無疑是一個重要的關鍵。 因此崇賢寺現任主任委員蕭明賢與村民秉持對於文化保存的認知,特別提報「卜米籮」民俗活動為無形文化資產,留為後世理解過往詔安客家文化農業生活以及信仰的紀錄。