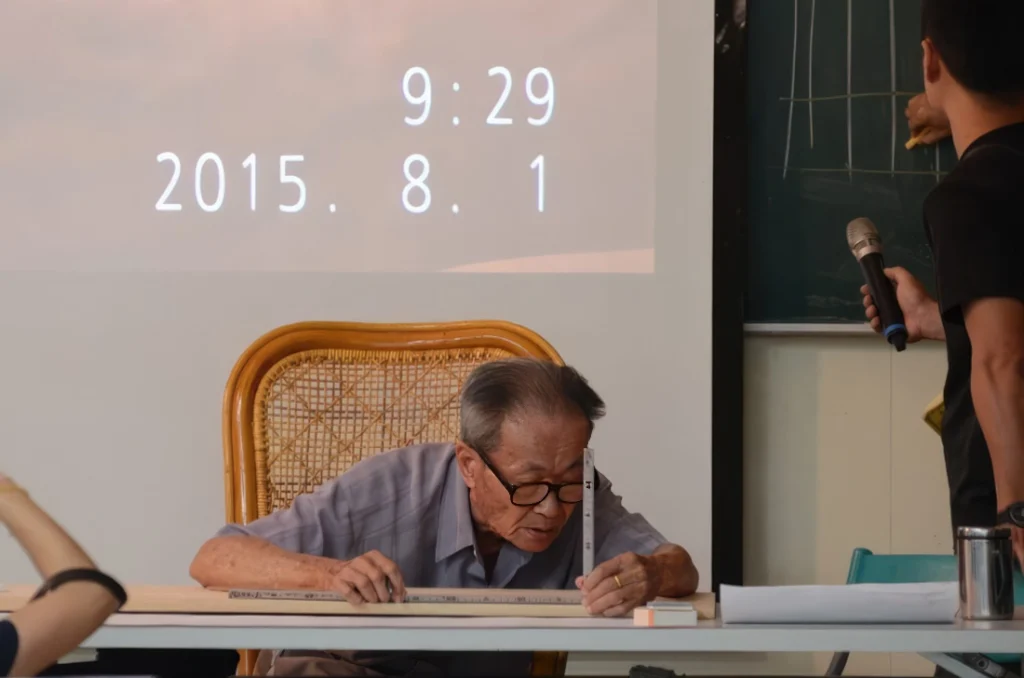

許漢珍司阜(1929~)是台灣傳統大木作的傑出代表,他在廟宇建築方面具有卓越的技藝和創造力。他跟隨父親許銅爐司阜學習木作技藝,並在17歲時開始獨立作業。他的作品以寺廟建築為主,共有67座廟宇作品,遍及台南、高雄、嘉義、新北市等地。漢珍司的技藝超凡,他將傳統的木作技藝與現代建築相結合,開發了鋼筋混泥土仿木構造,使得廟宇的建築更加堅固耐震。此外,他自學了「蜘蛛結網」技藝,這是中國傳統建築裡特有的天花板結構及頂部裝飾手法,深受讚譽。他的作品不僅華麗精巧,還維持了傳統廟宇的美學風格。

漢珍司的努力和才華使得他獲得了多項殊榮,包括「中華文化藝術薪傳獎」、台南市政府的「大木作技術」傳統藝術保存者認定,以及文化部的「國家文化資產保存獎」。儘管年屆90餘歲,漢珍司依然堅守傳統大木作的精神,不僅持續創作,也積極參與傳承教學,為台灣的傳統藝術文化不斷注入新的活力。