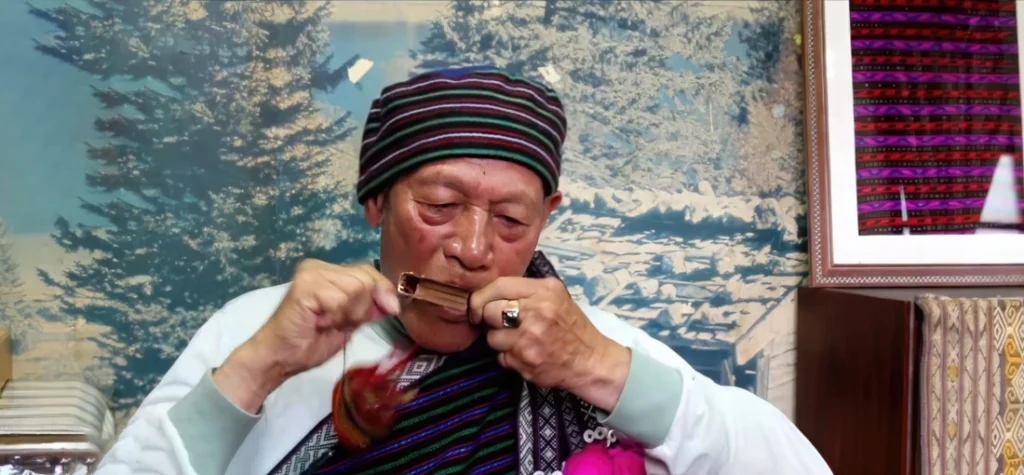

Payas•Temu楊德福先生是口簧琴演奏家,擅長泰雅族傳統口簧琴演奏。他不僅精湛獨特的吹奏技法,還能完整體現口簧琴這項藝能,並與口唱和舞蹈結合,形成獨特的音樂與視覺饗宴。他從單簧到四簧口簧琴,皆展現出優秀的吹奏技巧,尤其在四簧琴中能演奏出多達10種曲調,充分展現了在地族群文化的豐富多樣性,具有極高的藝術價值。他的演奏不僅具有特殊性,還展現了泰雅族傳統文化的美感,使得這項傳統藝術更加璀璨夺目。

口簧琴是廣泛分佈於亞洲、歐洲、大洋洲的古老樂器,就型制外觀及牽引簧片振動的方式概可分為拉繩及彈撥兩大類。臺灣各地所分布者皆屬拉繩式。據1943年黑澤隆朝廣泛針對臺灣原住民族音樂的研究成果指出,原住民族各族中除達悟族外,各族皆有口簧琴。綜觀世界大部分民族所持有的口簧琴,絕大部分的民族僅有單簧者,至多為雙簧,唯獨臺灣的泰雅族、賽德克族、太魯閣族的口簧樂器發展至五簧,這項獨特的口簧文化是世界民族音樂僅見的瑰寶。 口簧琴泰雅語稱為Lubuw,傳統上其樂音用於戀愛時戀人間近距離之傳遞訊息或歡樂時彈奏歌樂並搭配舞蹈。喪事期間則禁止使用。 隨著百年來時代巨輪帶給民族的生存壓力及社會型態的劇烈變遷,蘊育泰雅先祖音樂文化的情境面臨空前的挑戰。祖先的舌頭(歌謠吟唱) ~ 對傳統音樂的記憶如鳳毛麟角般僅殘留於少數的耆老,而樂器使用呈現的時機及場合更因時空轉換其佚失碩存者,則益顯珍稀難求。隨著傳統社會文化的瓦解及西方樂器的引進,口簧琴失去了傳統上展演的場域及功能,但近年來伴隨著臺灣多元社會力的蓬勃發展,原住民教育文化在各項政策的扶持下似乎有復振再生的潮流趨勢,於是傳統的文化原素再次從族群殘存的記憶中被挖掘,口簧琴搭配樂舞成了泰雅音樂文化的象徵,但再現的過程中欠缺深度,無法呈現精緻獨特的文化精髓,粗糙的皮毛曝露出基礎調查研究累積資料的不足,待耆老凋零後恐真正成為絕響。