吳清發父親吳土是「慶梨園」北管子弟,因而吳清發相當早就接觸到北管戲曲。戰後,吳土於民國38年(西元1949年)組「新樂園掌中劇團」,前場請人,後場自己負責,請過的主演有江萬長、張文源等人。民國41年(西元1952年)吳清發開始擔任主演,曾陸續向江萬長、陳坤輝、李木火、張文源及林牛、等人學戲。

早期傳統布袋戲後場,多用南管戲及北管戲,本縣之北管布袋戲,為中部地區唯一仍保有後場樂師並以北管樂伴奏之布袋戲種。吳清發先生所領導「新樂園掌中劇團」為富有演出成就之劇團,符合傳統藝術登錄基準,值得登錄為本縣「傳統藝術」保存者。

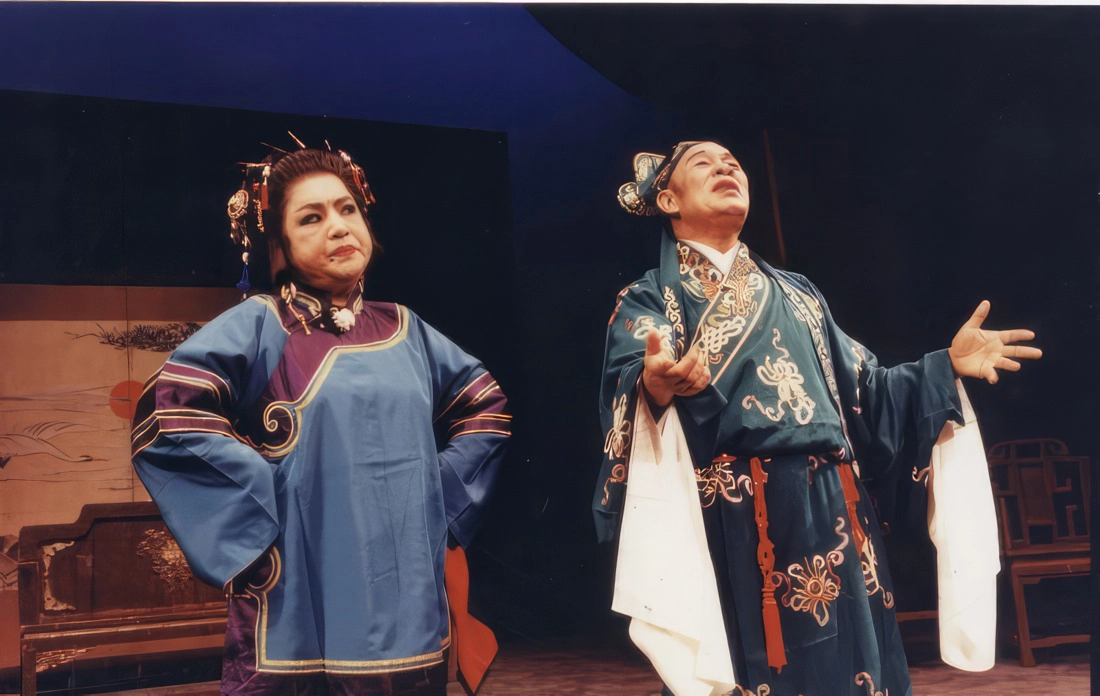

掌中戲自中國福建傳入臺灣後,逐漸發展成為一種同時兼具廟會酬神、農村娛樂等多項功能的地方戲劇。不過,由於臺灣各地的早期移民,大多以泉州、漳州和潮州為主,掌中戲演出的型態,自然也以這三個地區的南管、北管和潮調等民間戲曲為主。 南管的掌中戲,大都以劇情曲折、對話典雅、動作細膩、唱腔幽婉而見稱;著名的代表人物,譬如像開山始祖「金泉同」童銓(人稱『鬍鬚全』),以及他的傳徒「哈哈笑」呂阿灶、王炎等人。 而北管戲起初以樂聲高亢明亮、熱鬧粗獷而見稱。自從貓婆傳徒許金水兼用北管戲曲,進入「武戲時代」後,他的傳徒當中,在北部的「小西園」王天扶,更捨棄南管,完全採用北管做為後場,成為後人所熟知的「文武場」:而中部的「鹿仔俊」施阿圳,傳徒蘇總後也改用北管樂,傳至「馬師」黃馬、黃海岱父子的「五洲園」,便逐漸發揚光大,最後發展成為臺灣布袋戲的主流之一。 北管布袋戲的風格較為放生動,劇情的情節緊湊,高潮迭起,扣人心弦,且演出劇本大多取自章回演義小說和民間傳說故事,極受中下階層社會大眾們的歡迎與喜愛。 潮調布袋戲的戲碼,初期多以才子佳人、談情說愛的文戲見稱,戲偶的操演十分細膩,曲調唱腔更是精緻優美。早期著名的演師,首推乾隆年間已在中部濁水溪河域一帶揚名立萬的「協興班」鍾五全。人稱「萬能師」的鍾五全,傅徒鍾權,至第五代鍾任祥易班為閣,將戲團稱為「新興閣」,傳徒其子鍾任壁等人後,除了大量吸收中國古典戲劇菁華外,並且將文武戲的特色加以兼柔並具,使得傳統與現代彼此相輔相成,相得益彰。